Se souvenir pour lutter, agir contre les discriminations

« Nous honorons les luttes d’hier et nous menons celles d’aujourd’hui »

Lutter contre les LGBTphobies, c’est aussi préserver et transmettre la mémoire des luttes passées.

Chaque avancée pour les droits LGBT+ a été arrachée grâce à des mobilisations, grâce à des personnes courageuses qui ont osé défier l’injustice.

En créant une association de mémoire vivante queer, nous honorons ces parcours, nous redonnons leur place aux histoires trop souvent effacées et nous inspirons les générations présentes et futures à poursuivre le combat pour l’égalité.

La mémoire n’est pas seulement un héritage : elle est une arme contre la haine et l’oubli.

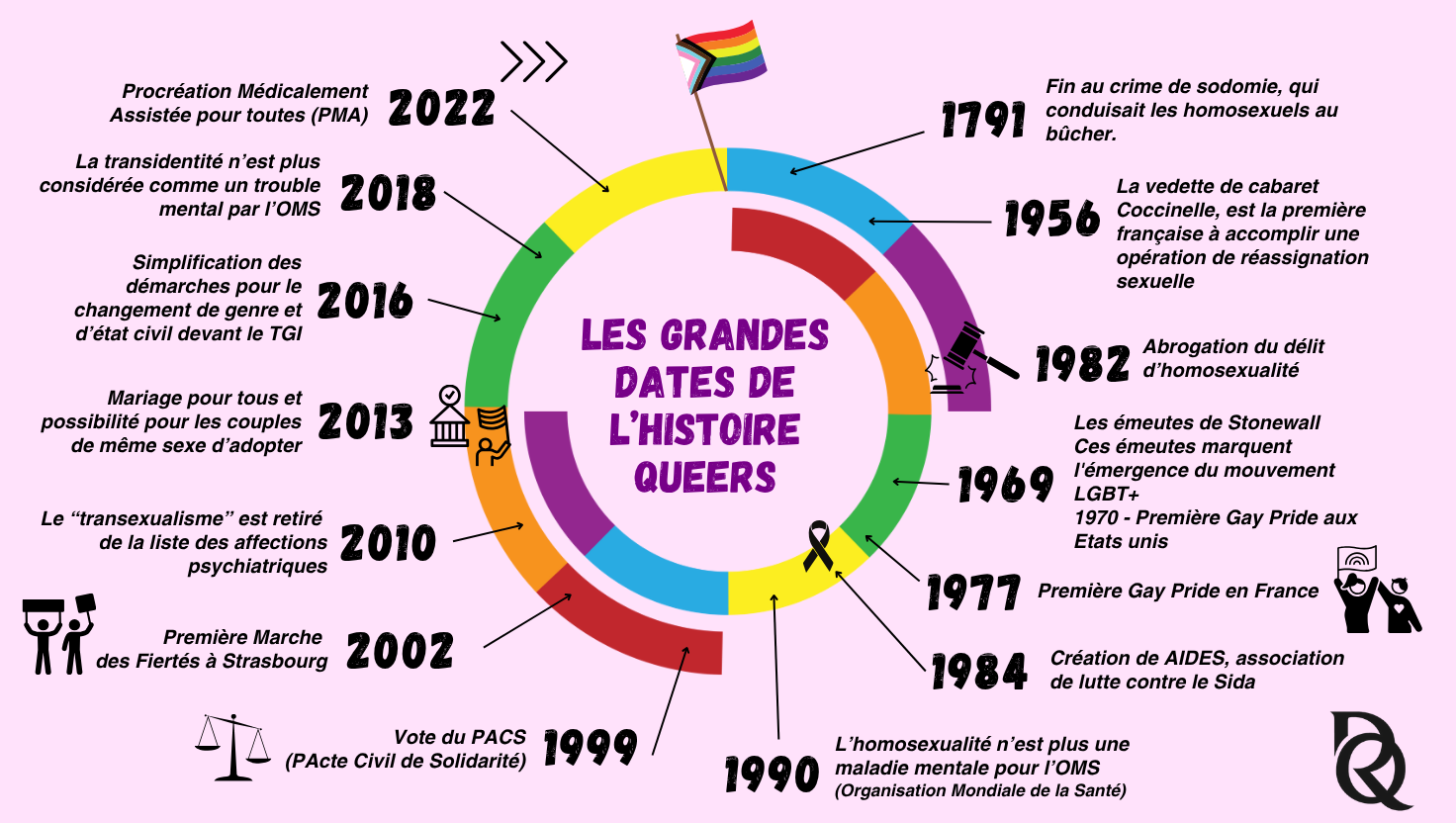

Quelques Grandes Dates…

En détail…

FIN DU CRIME DE SODOMIE, QUI CONDUISAIT LES HOMOSEXUELS AU BÛCHER

- 1791, les révolutionnaires français abolissent le crime de sodomie, qui pouvait conduire les homosexuels sur le bûcher.

- 1982, la gauche mitterrandienne met fin à la discrimination qui donnait la majorité sexuelle dès 15 ans aux hétérosexuels et à 21 ans pour les homosexuels. L’homosexualité cesse d’être pénalement réprimée.

L'OMS RETIRE L'HOMOSEXUALITÉ DE LA LISTE DES MALADIES MENTALES

Cette décision est historique car elle implique :

- Une reconnaissance scientifique. Elle s’appuie sur des décennies d’études qui montrent que l’homosexualité est une variabilité naturelle de la sexualité humaine, sans lien avec une souffrance psychologique intrinsèque.

- Une fin de la pathologisation: Cela marque la fin de justifications médicales à la répression, aux internements, aux « thérapies de conversion » ou à la stigmatisation institutionnalisée.

- Impact politique et symbolique: Cette décision a inspiré de nombreux changements de lois à travers le monde et redonné du pouvoir aux mouvements LGBT+, en retirant un des piliers de leur marginalisation.

- Commémoration: En 2005, le 17 mai, date de cette décision, devient officiellement la Journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT).

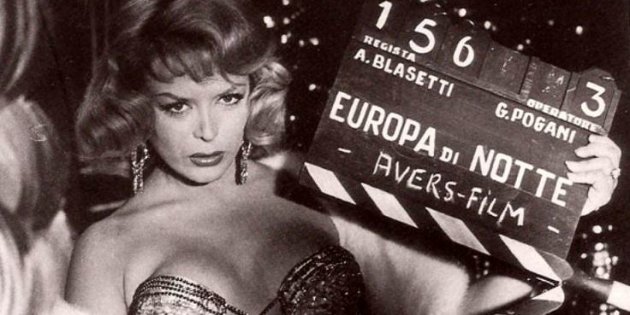

La vedette de cabaret Coccinelle, est la première française à accomplir une opération de réassignation sexuelle

Coccinelle (1931–2006), de son vrai nom Jacqueline Charlotte Dufresnoy, fut une vedette de cabaret dans les années 1950 et la première femme trans française à médiatiser sa transition. Elle subit une opération de réassignation sexuelle à Casablanca en 1956, ce qui fit d’elle une figure emblématique, à la fois admirée et controversée. Avec son talent, son élégance et son courage, elle ouvrit la voie à la visibilité des personnes trans en France.

Les premières opérations ne seront effectuées que dans les années 1970 et seulement pour les patients suicidaires

- En 1958, elle décide de faire une demande de changement d’état civil afin que ses papiers soient à son genre réel et non pas à son genre assigné à la naissance. Les opérations effectuées lui permettent de plaider une intersexualité qui incite la justice à lui accorder une rectification de l’état civil sous le nom de Jacqueline, Charlotte Dufresnoy.

- En 1960 elle se marie pour la première fois avec Francis Paul Bonnet, un journaliste sportif. Cet événement se passe à l’église et dans un cadre légal ce qui déclenche un scandale chez les réactionnaires français qui y voient une décadence, une monstruosité.

- L’État français se plie à cette partie de la population, de droite et très influente, et en 1965 les rectifications d’état civil deviennent impossibles en évoquant des arguments transphobes et pseudo-biologiques (jurisprudence entérinée en 1975 par la Cour de Cassation).

- C’est une autre patiente du docteur Burou, Claude Botella, opérée en 1972 qui va se battre contre cette décision.

- Elle saisit en 1991 la Cour Européenne des Droits de l’Homme au titre d’ « atteinte à la vie privée ». En effet la non-correspondance de ses papiers d’identité et de son genre réel et visible l’obligeait à révéler régulièrement sa transition. Outre le caractère très intrusif de la manœuvre, cet aveu est aussi très dangereux dans un pays où règne la transphobie.

- 1990, la Cour de cassation est obligée de revenir sur sa décision et d’accepter les changements d’état civil pour les personnes trans.

- 1993 : création du PASTT l’association prévention, action, santé, travail pour les transgenres

- 2010 : Dé psychiatrisation partielle du parcours de transition ; reconnaissance du changement de genre à l’état civil sans obligation médicale (loi de 2016).

- 2016 : La discrimination en raison de l’identité de genre est reconnue par la législation française. Les personnes trans peuvent changer de prénom gratuitement et sur simple demande en Mairie (il faut par contre toujours aller au Tribunal pour changer la mention de genre sur la carte d’identité).

- 2020 : pour l’OMS, la transidentité n’est plus considérée comme une pathologie mentale. Cette dépsychiatrisation, souhaitée par les associations, s’est notamment traduite par la disparition de la notion de « trouble mental» pour qualifier le vécu des personnes transgenres (loi de 2022)

Crédit photo : Florilegesjournal.com

Création de AIDES, association de lutte contre le Sida

AIDES est la première association de lutte contre le sida et les hépatites en France et en Europe. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée « don en confiance » par le Comité de la Charte.

Le début des années 1980 est marqué par l’apparition d’une maladie encore mystérieuse et stigmatisée : le Sida (syndrome d’immunodéficience acquise). Le virus frappe d’abord les communautés homosexuelles, les personnes usagères de drogues, les travailleurs du sexe et les hémophiles — entraînant un rejet social massif et une absence de réponse rapide des pouvoirs publics.

Daniel Defert, sociologue et compagnon de Michel Foucault (philosophe décédé du Sida en 1984), fonde AIDES cette même année, dans un contexte de douleur personnelle et d’urgence sanitaire.

Le nom « AIDES » joue à la fois sur l’acronyme anglais AIDS (Sida) et le mot français « aide ».

Création d’Act Up - Paris

Inspiré du mouvement Act Up New York (fondé en 1987), un groupe de militantes et militants français crée Act Up-Paris en 1989. Leur objectif : secouer l’opinion publique, dénoncer l’inaction politique, et revendiquer les droits des personnes touchées par le VIH/Sida.

Act Up-Paris est connu pour ses actions-chocs et interventions directes, souvent spectaculaires et médiatisées :

- 1989 : six mois après sa fondation, Act Up-Paris accroche une banderole sur les tours de Notre-Dame de Paris pour dénoncer l’attitude de l’église catholique vis à vis du préservatif.

- 1992 : à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, des militant·e·s d’Act Up-Paris ont mené une action spectaculaire : ils ont aspergé de faux sang le Dr Bahman Habibi, directeur médical et scientifique du CNTS (Centre National de Transfusion Sanguine)

But de l’action : protester contre les retards manifestes dans la mise en place des tests de dépistage et la gestion du scandale du sang contaminé. - 1993 : 1er décembre : Act Up-Paris enfile une capote sur l’obélisque de la place de la Concorde.

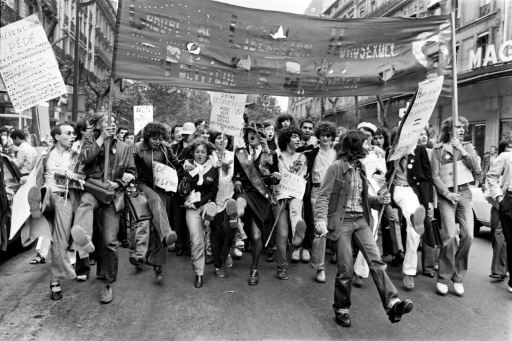

Première Gay Pride en France

Contexte historique

Les années 1970 sont marquées par une prise de conscience militante au sein des minorités sexuelles, dans le sillage de la révolution de Mai 68 et de la révolte de Stonewall (New York, 1969).

En France, la situation reste hostile :

- L’homosexualité est encore considérée comme une perversion

- Le code pénal maintient une répression spécifique des relations homosexuelles

- Les personnes LGBT vivent dans l’invisibilité, la honte, ou la peur

Le Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) et d’autres collectifs radicaux participent à cette prise de parole nouvelle. C’est dans ce climat que naît l’idée d’une marche de fierté homosexuelle, inspirée des États-Unis.

Le 25 juin 1977 : une marche historique à Paris

Organisée à l’appel du Comité d’urgence anti-répression homosexuelle (CUARH) et de groupes militants, cette première marche rassemble environ 300 à 500 personnes à Paris, entre la place de la République et les Halles.

Slogans scandés dans la rue :

- « Nous ne sommes pas des malades ! »

« Les homosexuel·le·s ne veulent plus se cacher ! »

« Liberté, égalité, homosexualité ! »

Crédit photo : sos racisme

Première Gay Pride à Strasbourg

La première gay pride de Strasbourg, est organisée le samedi 15 juin 2002 par le Collectif FestiGays sous le mot d’ordre Liberté, Égalité, Visibilité

« gaypride », « marche des fiertés », « marche des visibilités »… Elle a pris plusieurs noms au fil des ans mais ses valeurs sont restées inchangées.

Vote du PACS / Mariage pour tou-te-s

- 1999 : Vote du PACS (PActe Civil de Solidarité)

Première reconnaissance légale des couples de même sexe.

Le PACS (Pacte civil de solidarité) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de même sexe ou de sexes différents, pour organiser leur vie commune.

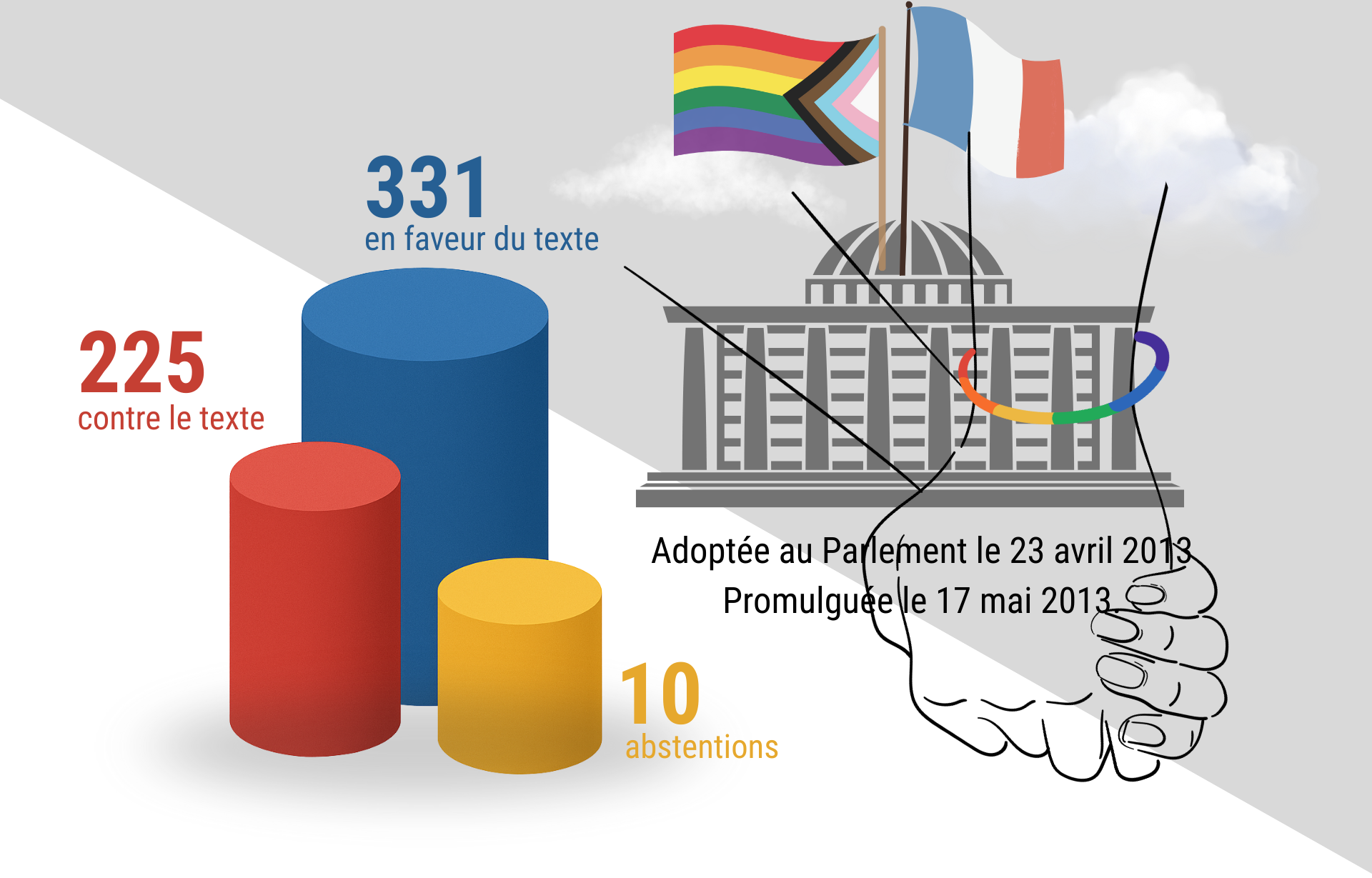

- 2013: Loi sur le mariage pour tous : Les couples homosexuels peuvent se marier et adopter.

La loi sur le mariage pour tous s’inscrit dans une logique d’égalité républicaine, et dans la continuité des luttes menées par les associations LGBT+, les intellectuel·le·s, les élu·e·s progressistes et les citoyen·ne·s mobilisé·e·s pour l’égalité des droits.

La France devient alors le 14ᵉ pays au monde à légaliser le mariage homosexuel

- 2022: L’ouverture de la PMA (procréation médicalement assistée) à toutes les femmes